はじめに

色々と訳あり、ダイナモDBを練習してみます。

事前知識

MySQLなどの知識は少しあります。

FirebaseでNoSQLには触ったことあります。

手順

AWSにアカウント作成済みとします。

pip3もインストール済みとします。

(1)AWS CLIインストール

pip3 にてAWS CLIをインストールします。

pip3 install awscli --upgrade --user

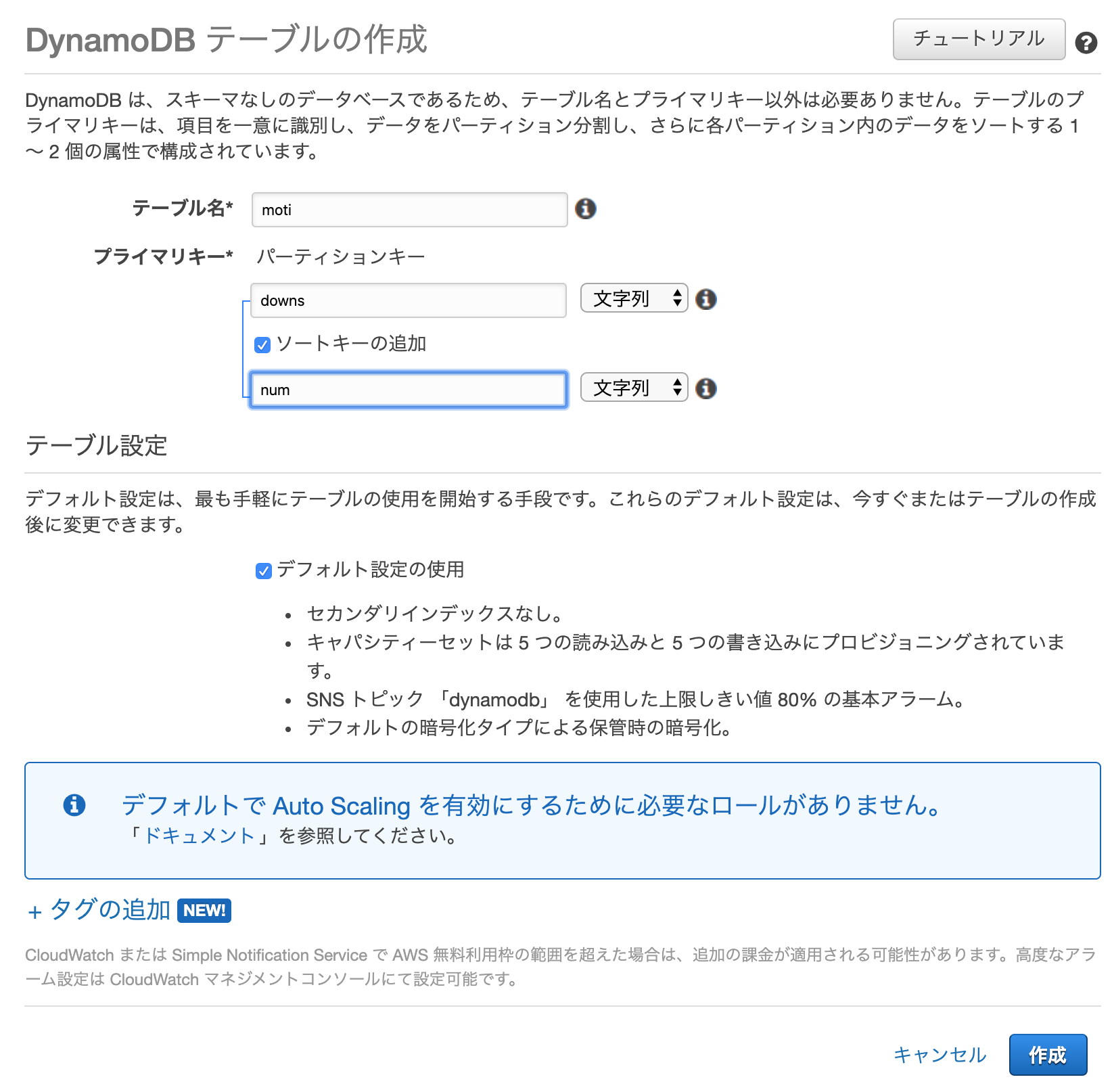

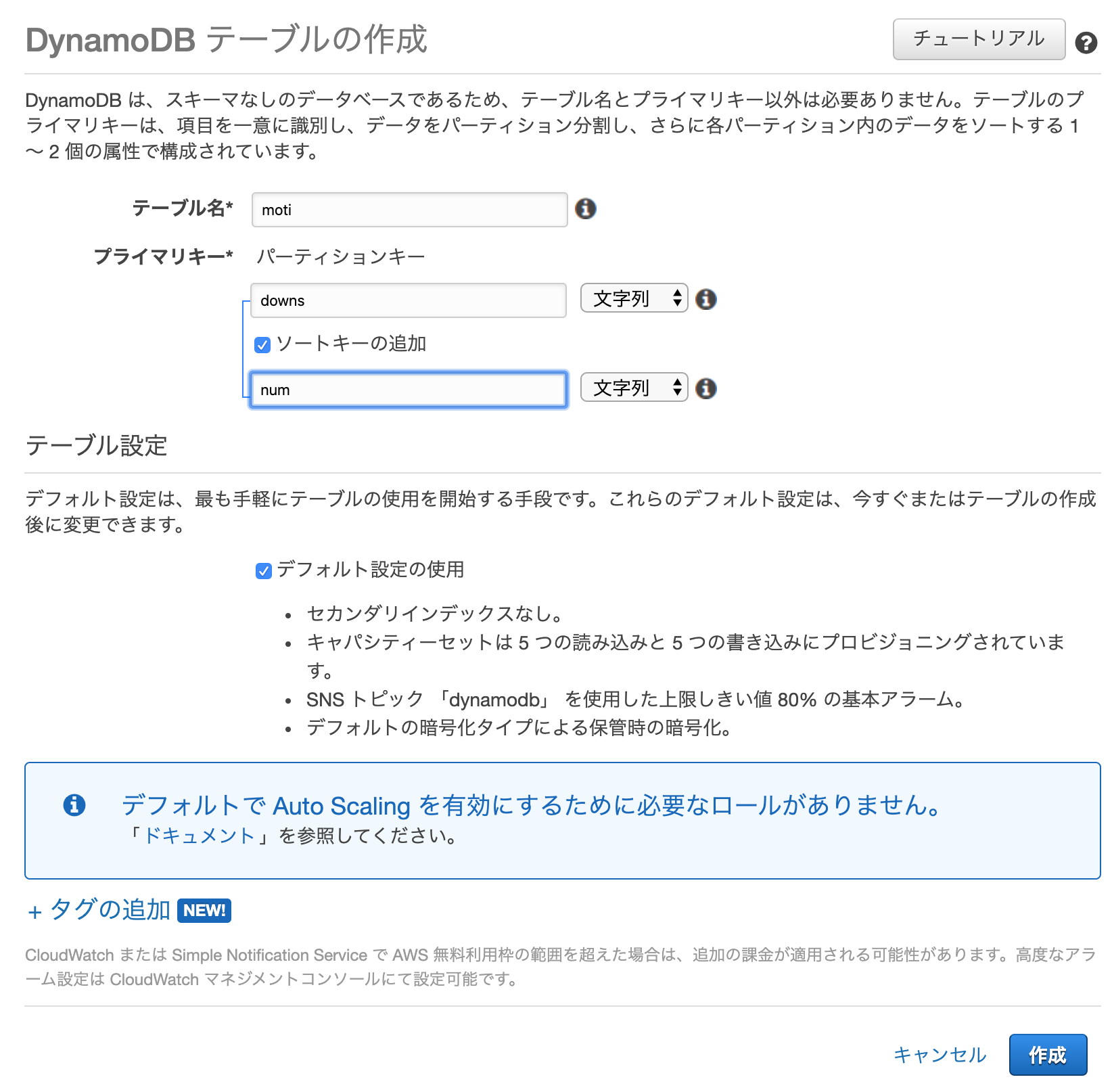

(2)テーブルを作成する

AWSにログインし、DynamoDBを選択。

デカデカと出ているテーブル作成をクリックします。

テーブル名を[moti]、プレマリキーを[downs]にします。

ついでにソートキーは[num]にします。

よくわからないので「デフォルト」のまま作成します。

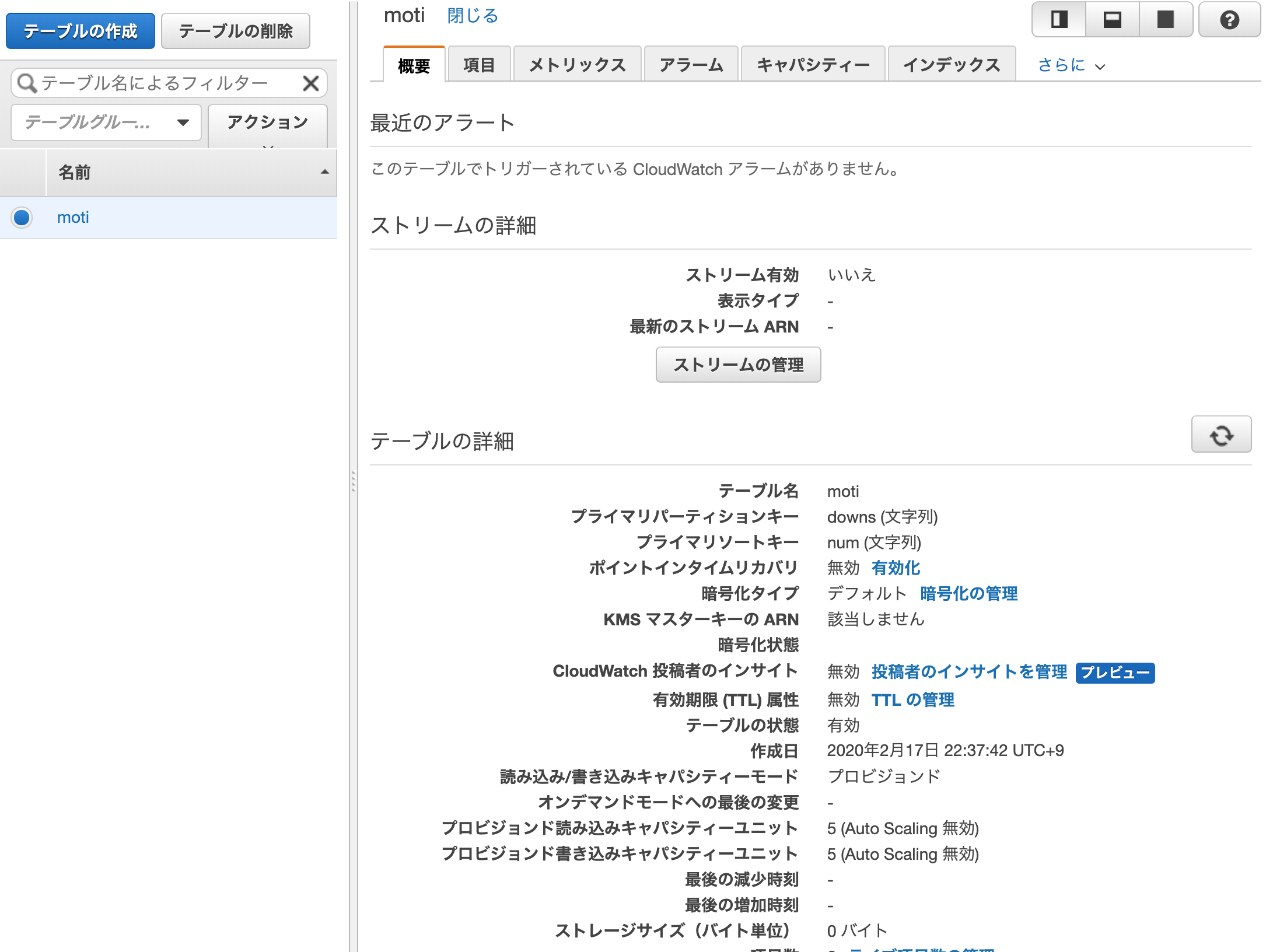

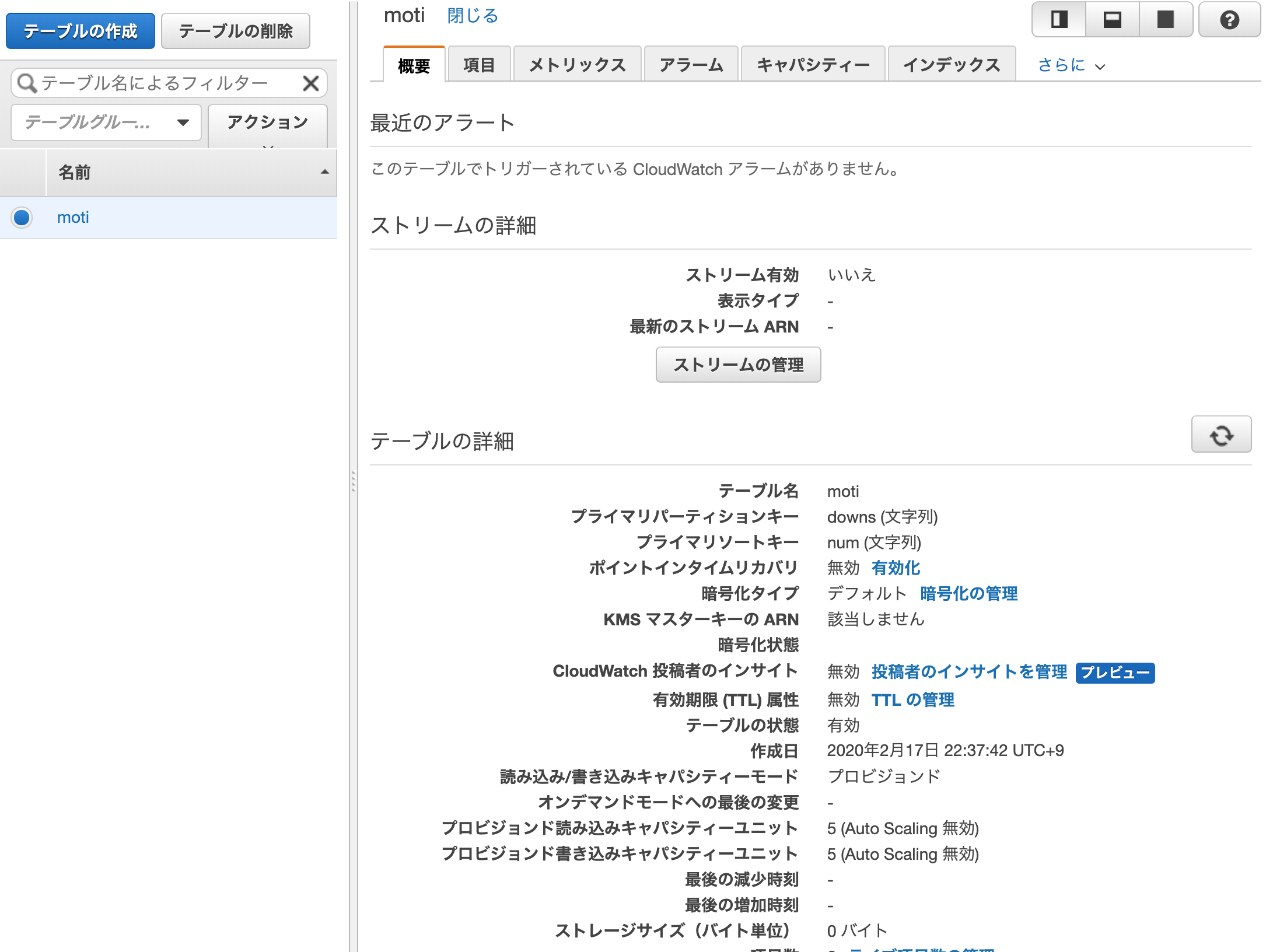

できたようです。

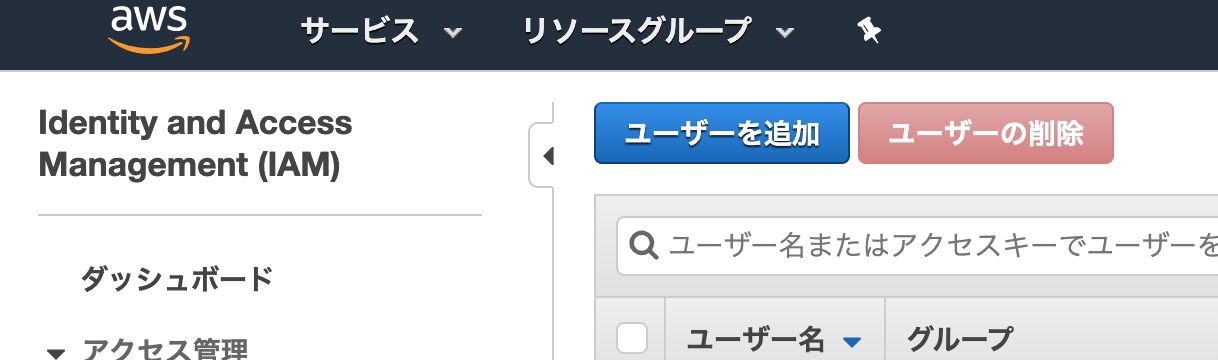

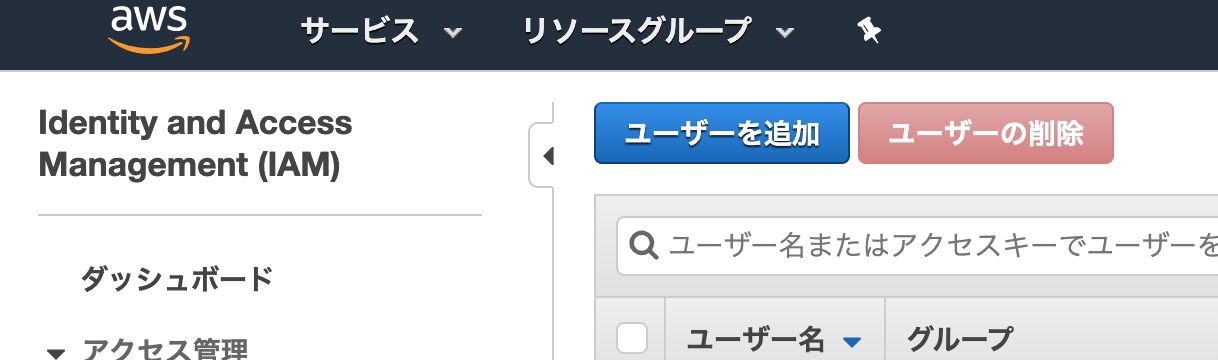

(3)awsでアカウントを作ります

IAMというのを作らないとAWS CLIで使えないので作ります。

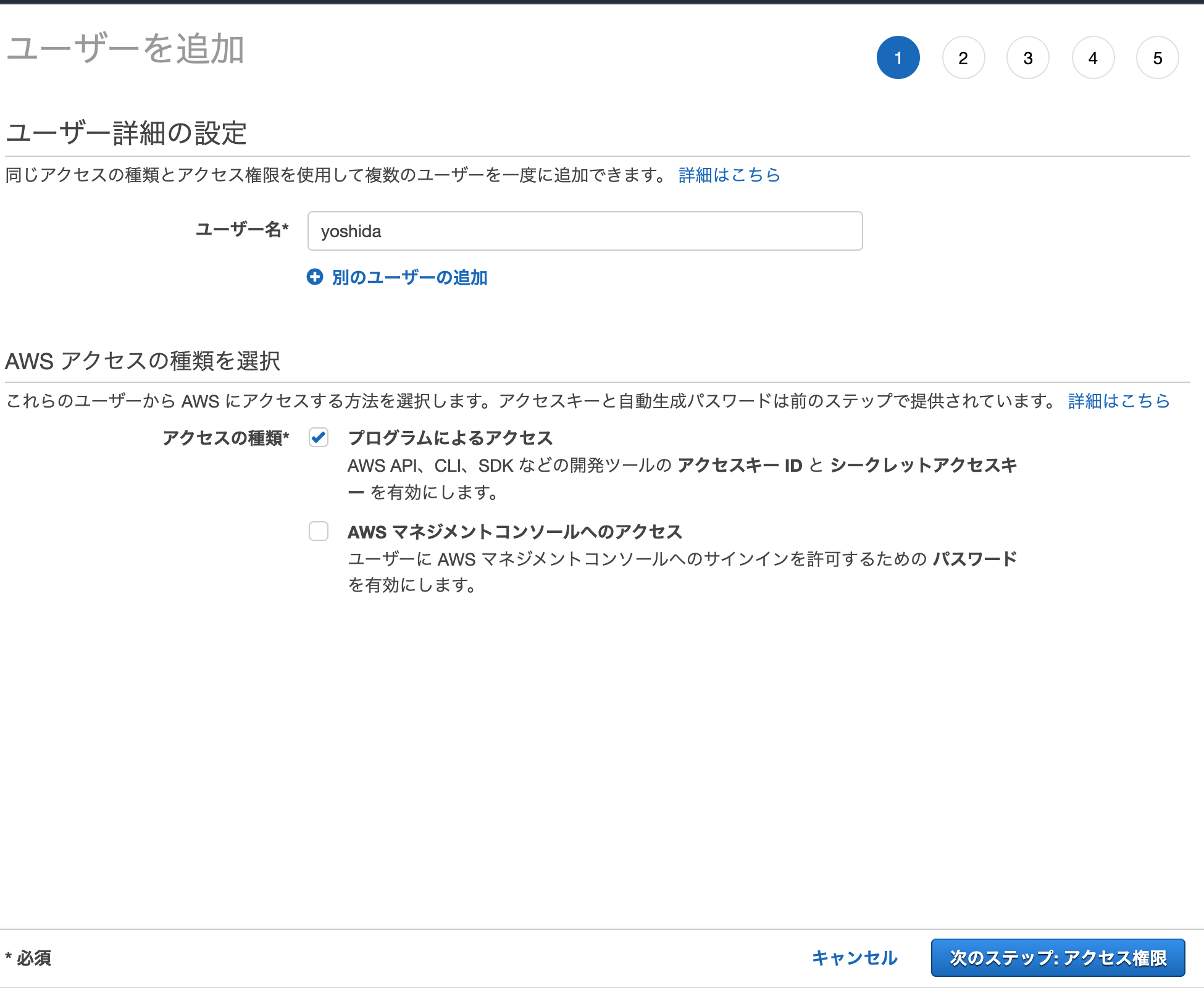

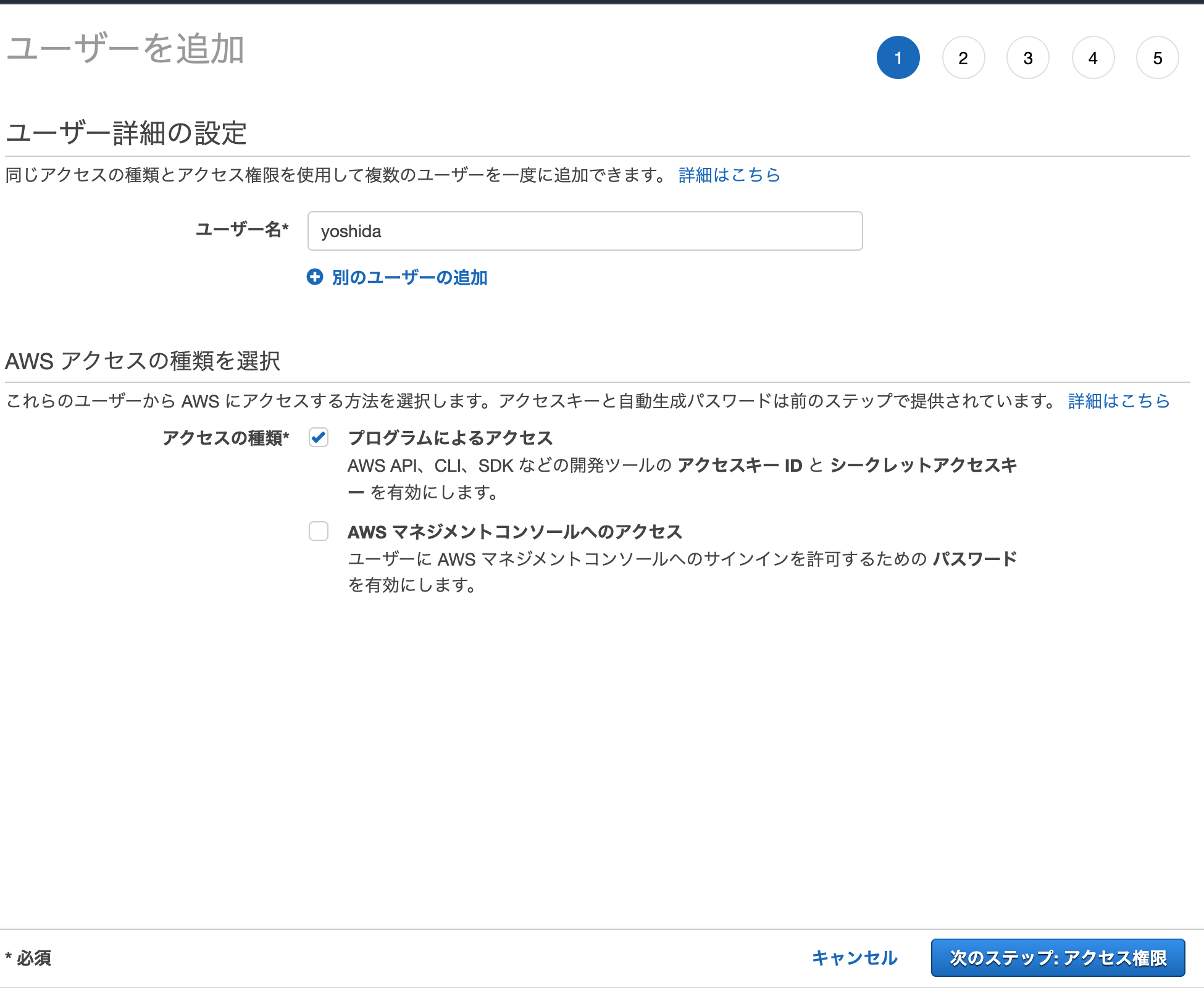

IAMを選択し、ユーザを追加します

プログラムからのアクセスにチェックを入れます。

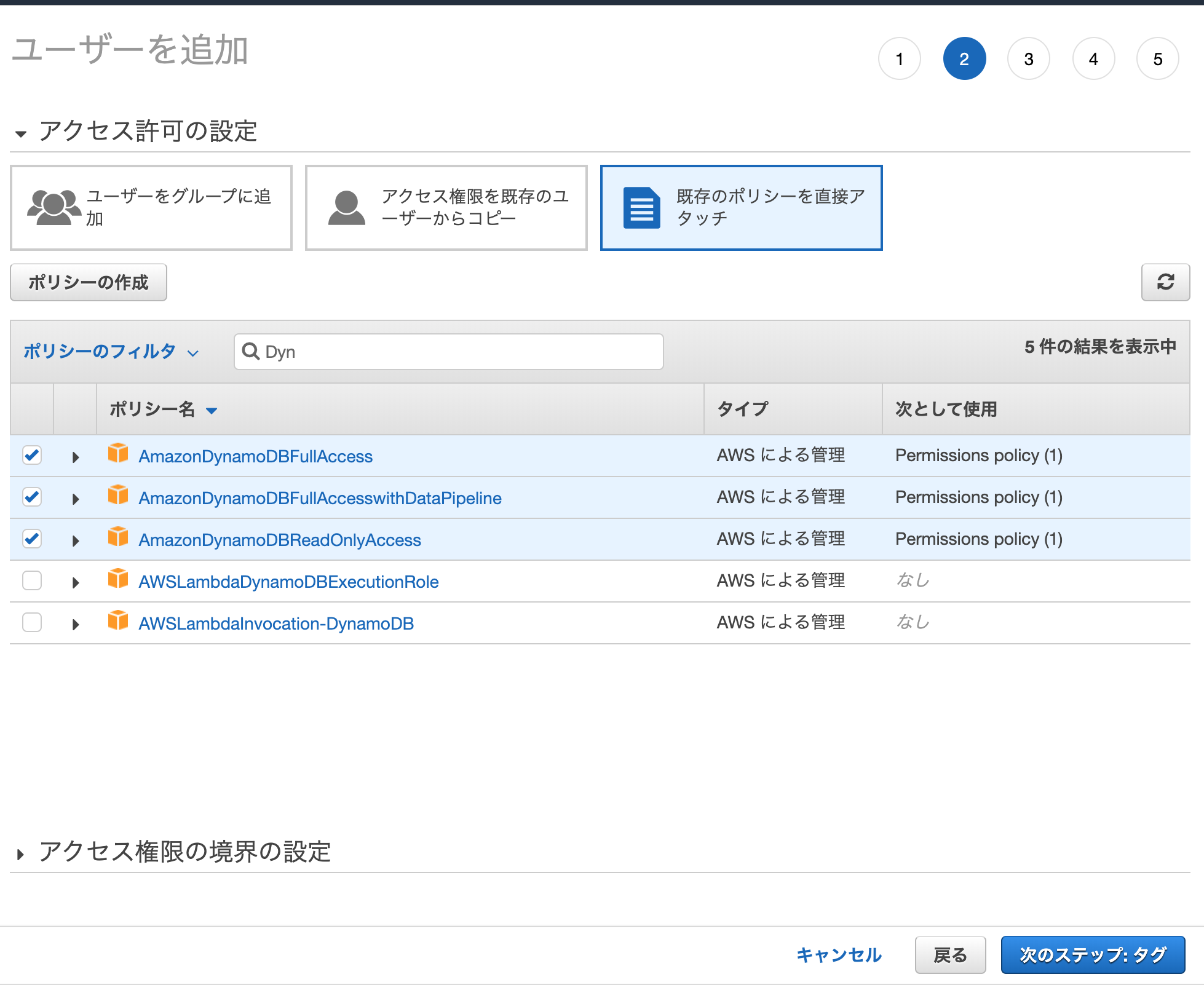

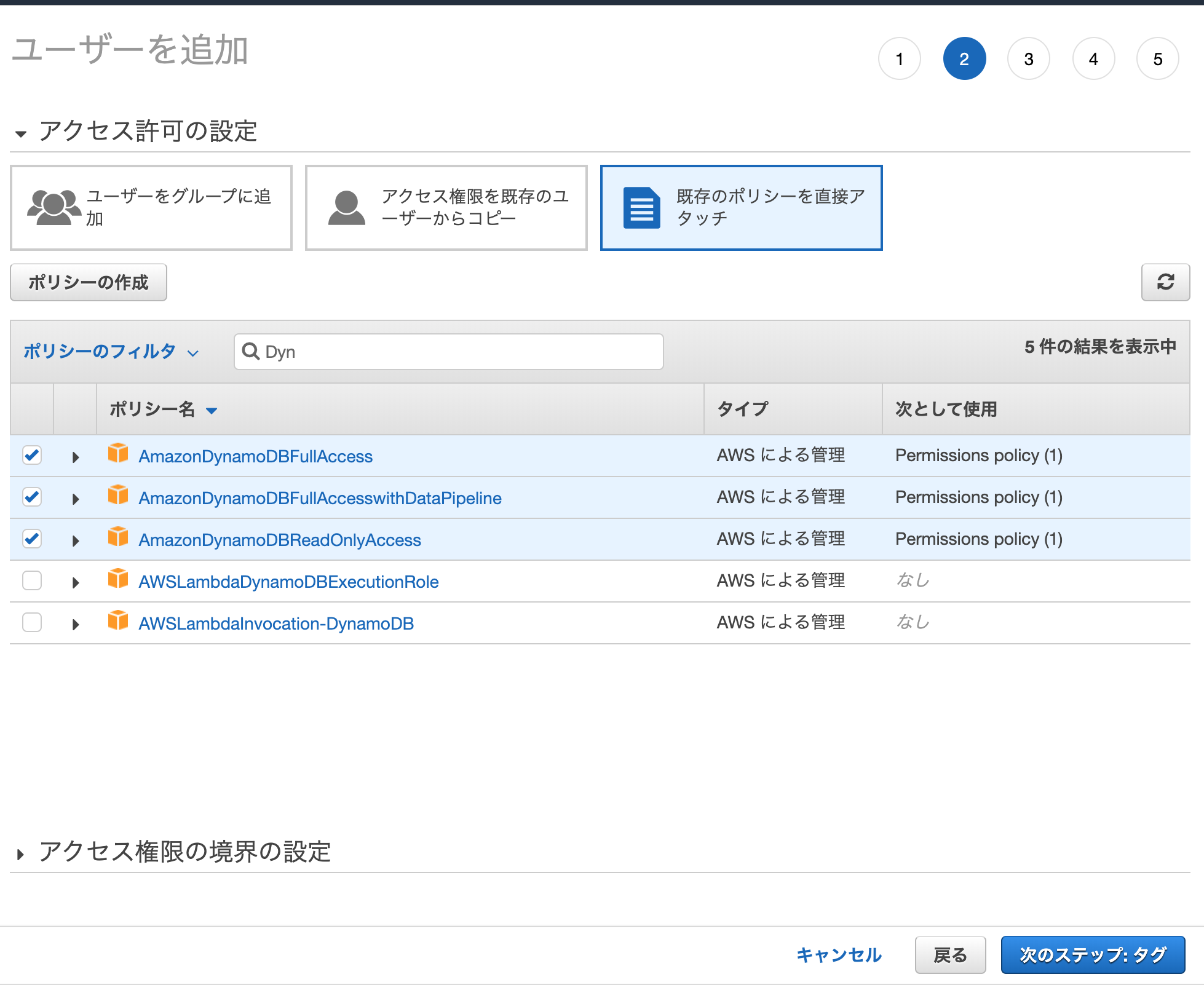

ダイナモDB系の権限を許容します

タグを作らず進めます

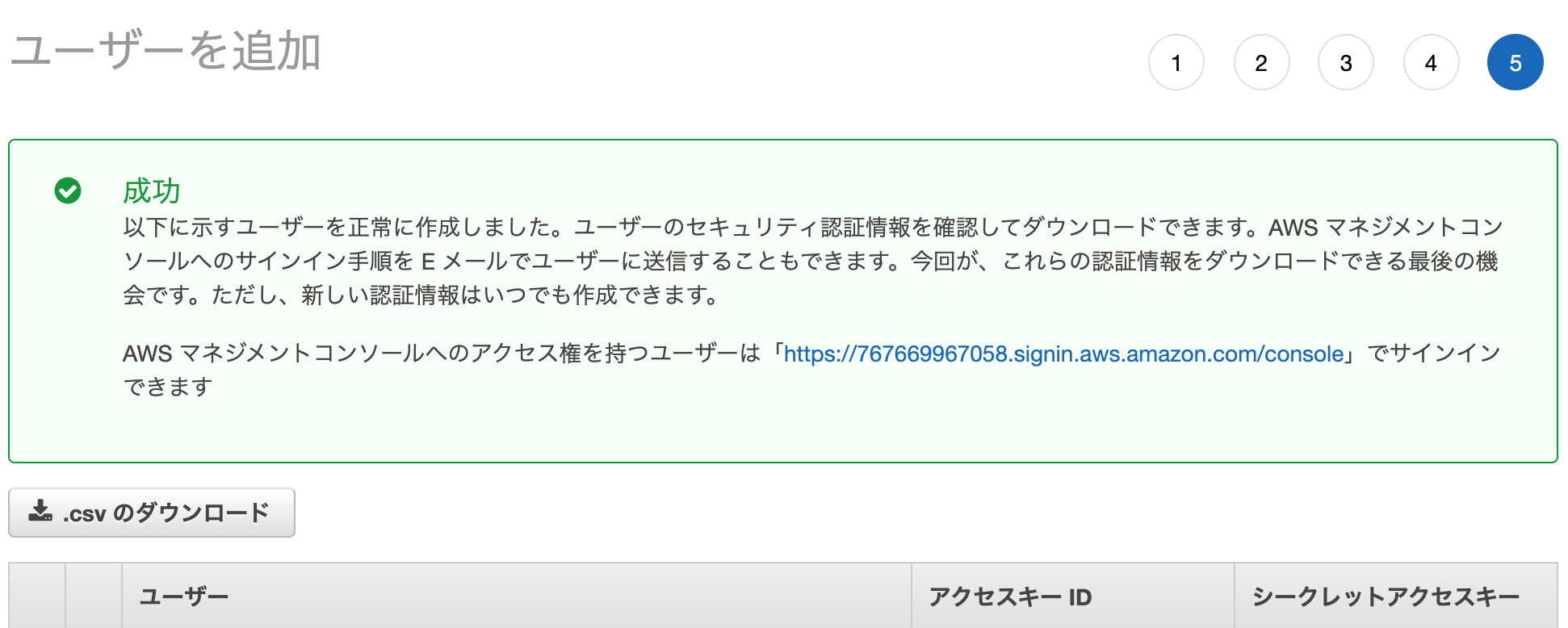

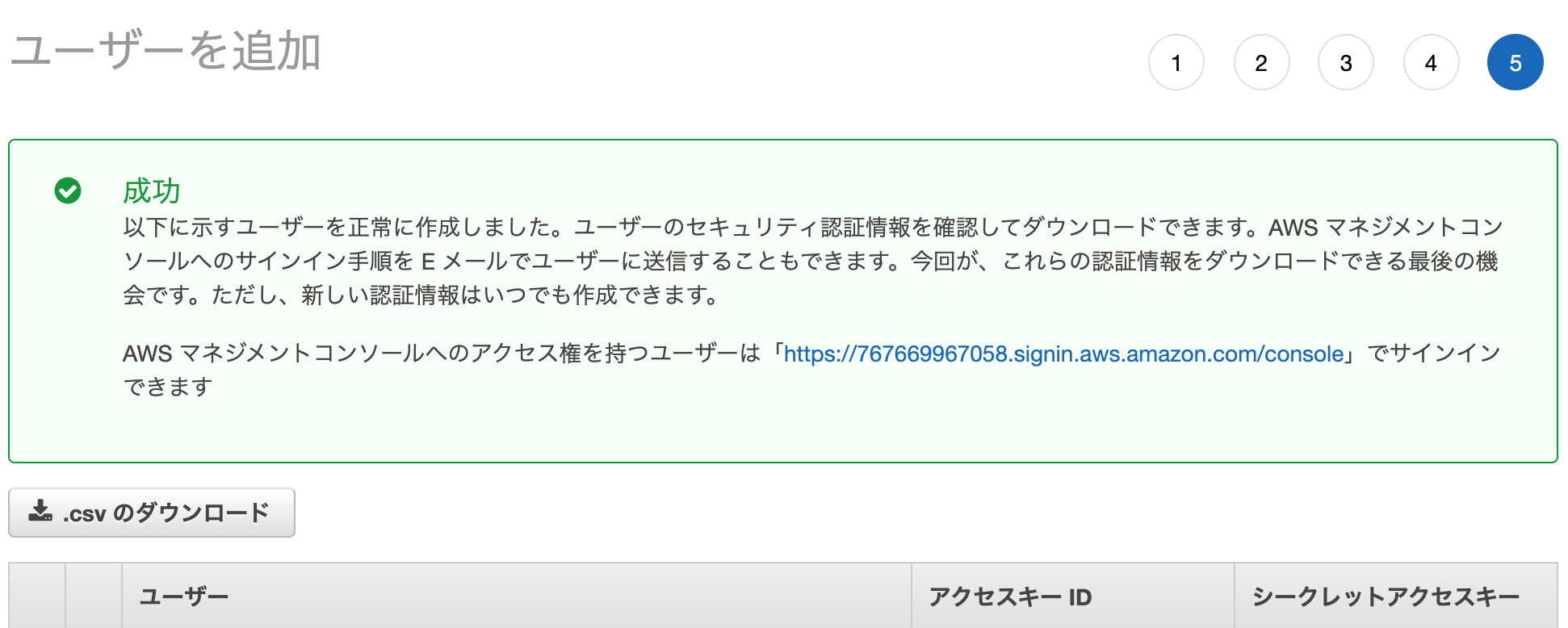

アクセスキーとシークレットキーをコピーしておきます

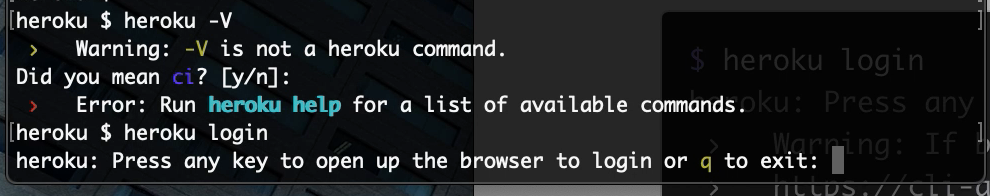

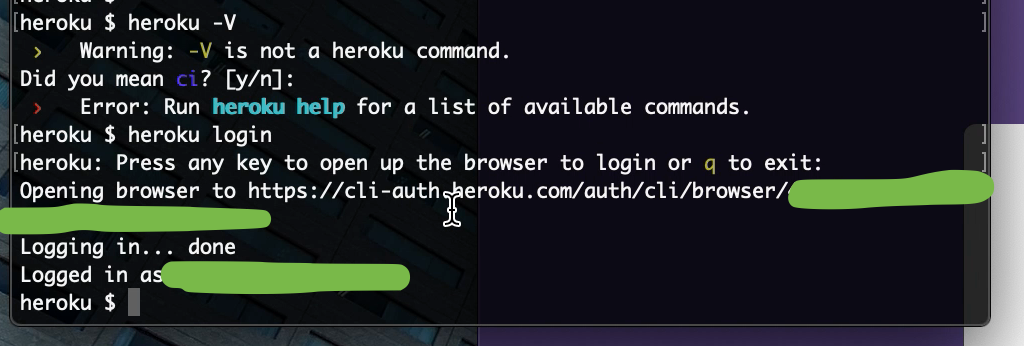

下記のようにawscliにログインします。

$ aws configure --profile hashito

AWS Access Key ID [None]: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AWS Secret Access Key [None]: xxxxxxxxxxxxxxxx

Default region name [None]: hashito

Default output format [None]:

※一番下にもありますが…これ間違えています…

Region→ap-northeast-1、output formatはtextなどがいいです。

(4)awscliで操作します

こんな感じのコマンドでデータを追加するようです。

$aws dynamodb put-item --table-name moti --item '{ "downs": { "S": "1" }, "num": { "S": "2"}, "created_at": { "S": "1544741492" }, "message": { "S": "aaaaaaaaaaaaaa" } }'

よく読むとわかりますが基本的にJSON形式の入れ子になっています。

最も上の層が属性のキー名で次の層が属性(SはString、NはNumber的な感じ)になっています。

{"key name":{"type char":"var"}}みたいな感じですね

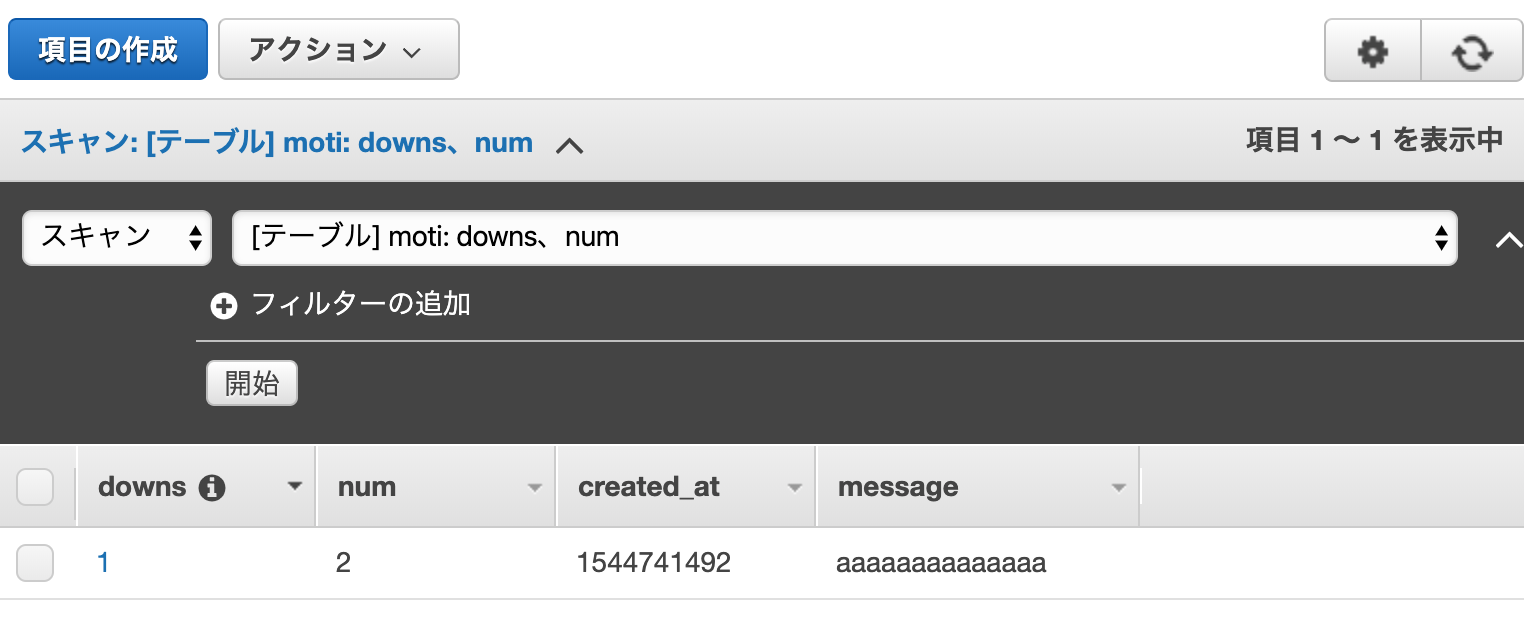

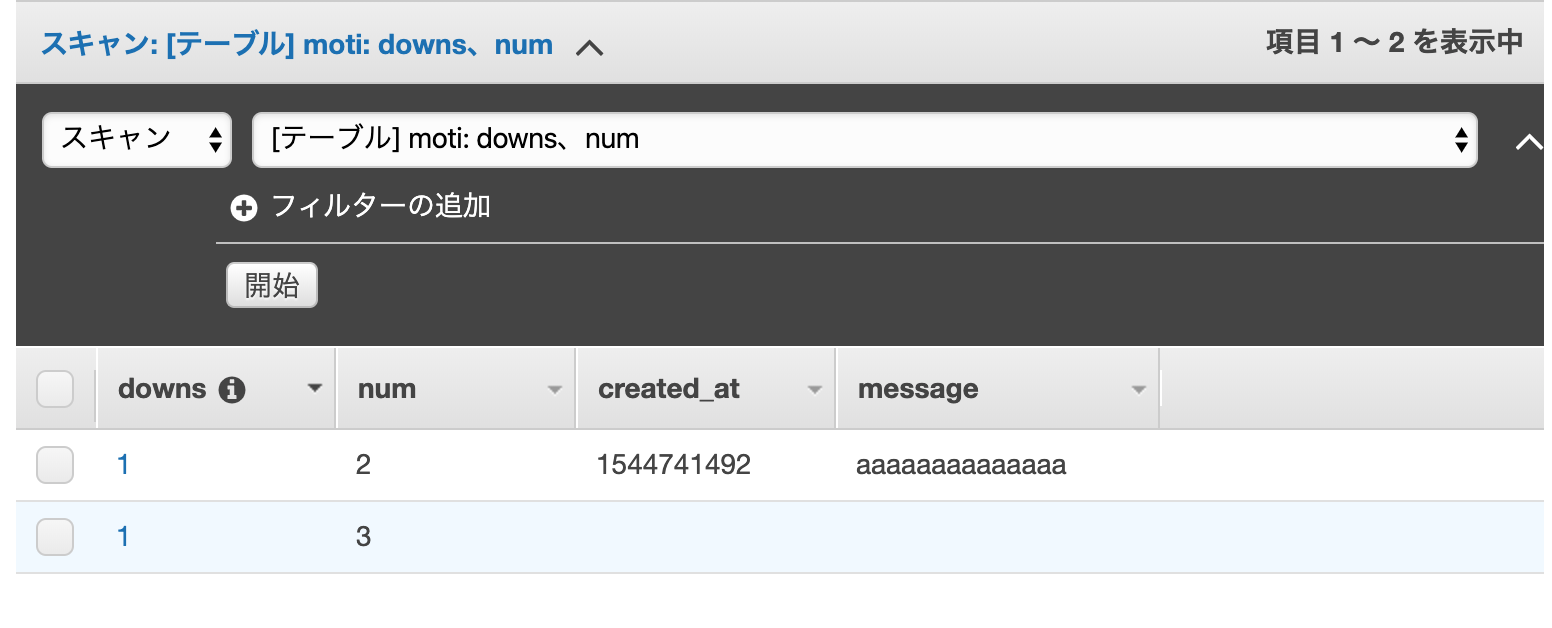

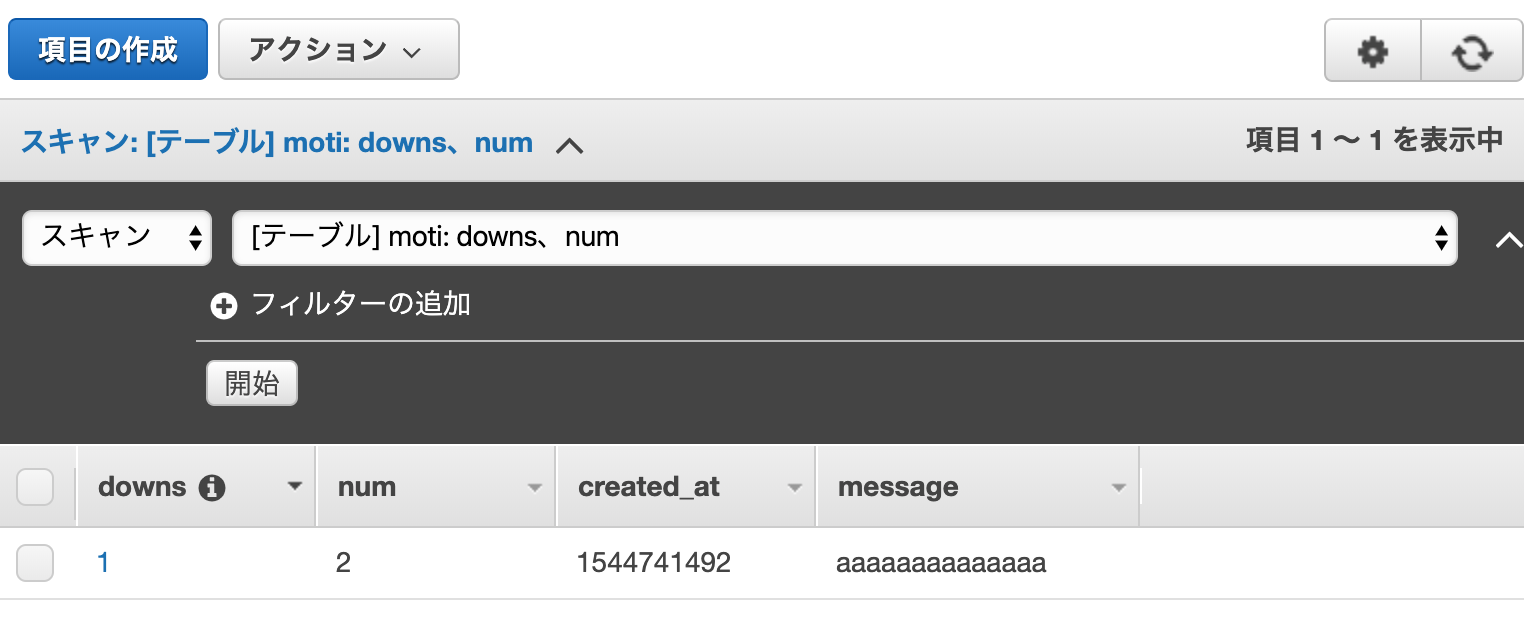

追加されています

table一覧

$ aws dynamodb list-tables

TABLENAMES moti

データ取得

$aws dynamodb get-item --table-name moti --key '{ "downs": { "S": "1" }, "num": { "S": "2"}}'

CREATED_AT 1544741492

DOWNS 1

MESSAGE aaaaaaaaaaaaaa

NUM 2

(5)色々と試す。

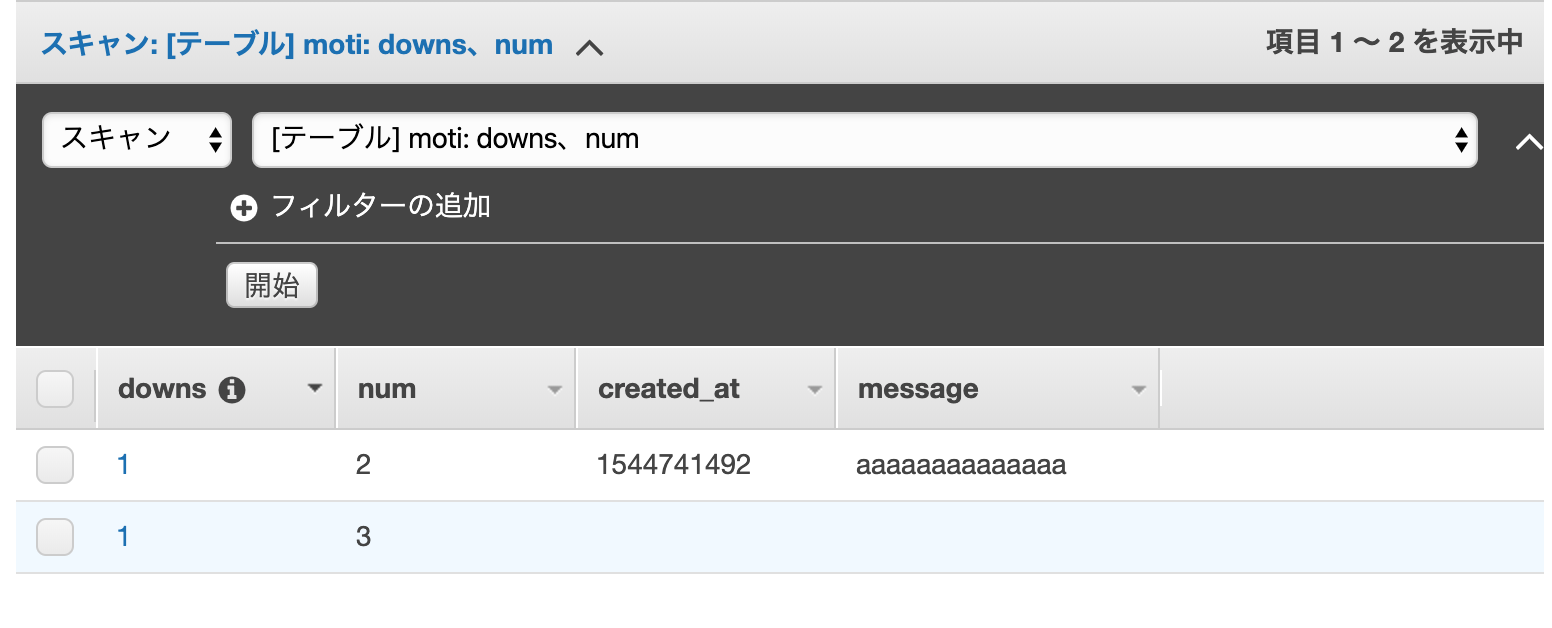

プレマリキーが同一の場合はどうなるか

$aws dynamodb put-item --table-name moti --item '{ "downs": { "S": "1" }, "num": { "S": "2"}, "created_at": { "S": "1544741492" }, "message": { "S": "aaaaaaaaaaaaaa" } }'

$aws dynamodb put-item --table-name moti --item '{ "downs": { "S": "1" }, "num": { "S": "3"} }'

上書きされず、別データとして扱われます。

プレマリキーとソートが同一の場合はどうなるか

$aws dynamodb put-item --table-name moti --item '{ "downs": { "S": "1" }, "num": { "S": "2"}, "created_at": { "S": "1544741492" }, "message": { "S": "aaaaaaaaaaaaaa" } }'

$aws dynamodb put-item --table-name moti --item '{ "downs": { "S": "1" }, "num": { "S": "2"} }'

上書きされます。

いくつかまとめて持ってくるには?

雑にデータを追加します

$ aws dynamodb put-item --table-name moti --item '{ "downs": { "S": "1" }, "num": { "S": "3"} }'

$ aws dynamodb put-item --table-name moti --item '{ "downs": { "S": "1" }, "num": { "S": "2"} }'

$ aws dynamodb put-item --table-name moti --item '{ "downs": { "S": "2" }, "num": { "S": "2"} }'

$ aws dynamodb put-item --table-name moti --item '{ "downs": { "S": "3" }, "num": { "S": "2"} }'

$ aws dynamodb query --table-name moti --key-condition-expression 'downs =:_downs' --expression-attribute-values '{ ":_downs": { "S": "1" }}'

None 2 2

DOWNS 1

NUM 2

DOWNS 1

NUM 3

--expression-attribute-valuesというので変数を定義して、--key-condition-expression でwhereみたいにするようですね。

感想

NoSqlを初めて触ってみましたが楽しいですね。

ただ、SQL的なのがややこしい…

そもそも、あまりこれで条件区切って持ってこないのかもしれないです。

#(詰まった)

(詰まった)’aws’コマンドがない

インストールしたはずのawsコマンドが存在しませんでした。

$ aws help

-bash: aws: command not found

どうやらPython3-pipのインストールフォルダにパスが通っていないことが原因でした。

まず、Python3-pipでインストールしたフォルダを確認します。

$ pip3 show awscli

Name: awscli

Version: 1.18.0

Summary: Universal Command Line Environment for AWS.

Home-page: http://aws.amazon.com/cli/

Author: Amazon Web Services

Author-email: UNKNOWN

License: Apache License 2.0

Location: /Users/{user}/Library/Python/3.8/lib/python/site-packages

Requires: botocore, PyYAML, docutils, s3transfer, rsa, colorama

Required-by:

ここにはないようです…

こちらの記事を参考に…

AWS CLI の パス を通す

https://qiita.com/plum_shiga/items/5214510f9786898c987f

私のはここにありました。

$export PATH=/Users/{user}/Library/Python/3.7/bin:$PATH

$aws -help

usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]

To see help text, you can run:

aws help

aws <command> help

aws <command> <subcommand> help

aws: error: the following arguments are required: command

雑に設定しすぎてaws configureで設定したリージョンが異なっていたようです。

AWS Access Key ID [****************]:

AWS Secret Access Key [****************]:

Default region name [hashito]: ap-northeast-1

Default output format [hashito]: text

設定し直しました。